※写真 11月18日撮影 |

92代伏見天皇の1296年に永尊が建立した三間一戸の楼門で、

この種の楼門としては全国で二番目に古く、鎌倉中期の建造物である。

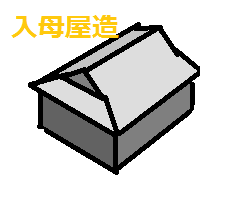

屋根は、入母屋造、檜皮葺など古くから伝わる様々な修飾を施し、純和洋の雄健な建築となっている。

傾斜面の傾きがゆるやかな屋根と、腰の均衡が優美であり、明治神宮南楼門造営のモデルとなった。

![]()

![]()

![]() 楼門(ろうもん)

楼門(ろうもん)

二階造の門で、屋根が二階の部分だけしかなく、一階の上に縁がある形式をいいます。

![]() 三間一戸(さんげんいっこ)

三間一戸(さんげんいっこ)

柱間三つのうち中央の一つが出入口となっているもののことをいいます。

|

入母屋造とは、左の絵のような形をしています。 この形式の屋根は西洋では少なく、木造建築が進んでいる一部の村ぐらいでしか見られません。 寺院などでよく見られます。 |

![]() 檜皮葺(ひわだぶき)

檜皮葺(ひわだぶき)

ヒノキの樹皮を用いて施工する屋根工法。

日本古来から伝わる伝統的手法で、世界に類を見ない日本独自の屋根工法である。

多く文化財の屋根で檜皮葺を見ることができる。