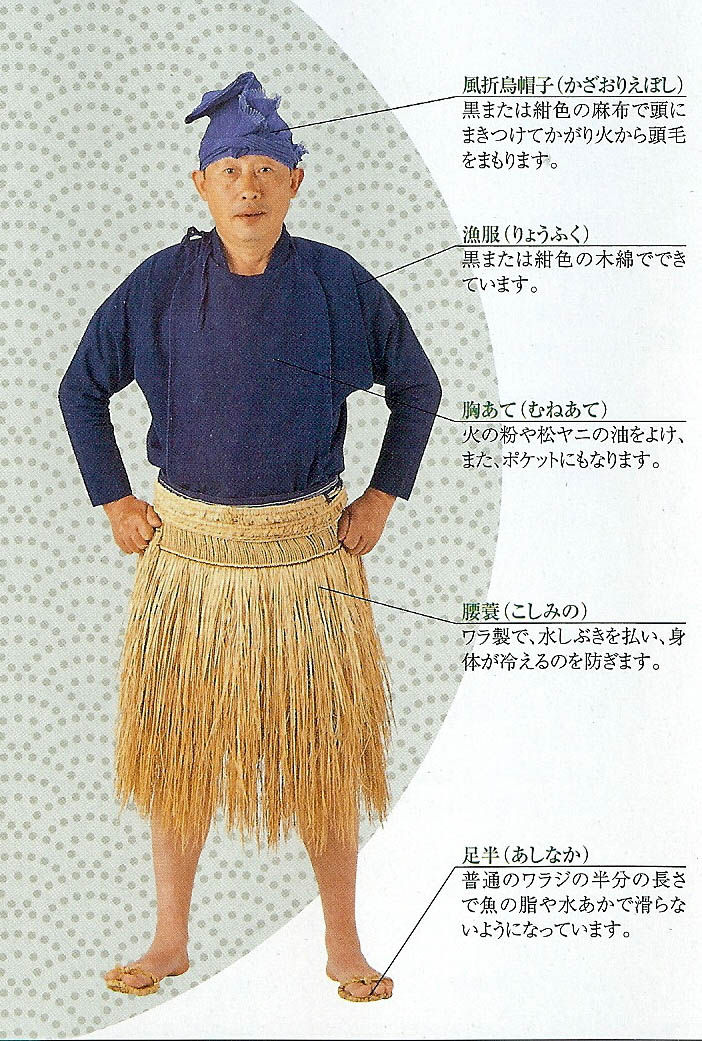

<装束(鵜匠の正装)>

・風折烏帽子(かざおりえぼし)…黒または紺色の麻布で、頭に巻きつけて篝火から髪の毛を守る。先が尖って いるのは本来ちょん髷を収納するためのもの。形が風に吹かれているように

見えることからこの名前がついた。

・漁服(りょうふく)…黒または紺色の木綿で出来た服。明るい色の服は鵜の恐怖心を煽るため暗い色の服となった。

・胸あて(むねあて)…火の粉や松脂を避けるためのもの。収納ポケットにもなる。

・腰蓑(こしみの)…藁製で水しぶきを払い体が冷えるのを防ぐ。

・足半(あしなか)…藁製で普通のわらじの半分の長さのつま先で履くわらじ。魚の脂や水垢で滑らないようにな っている。藁で作った足半は貴重なため、ビニール紐で作った足半が使用される場合が多い。

<鵜舟>

鵜舟(うぶね) - 鵜匠が鵜飼に用いる舟を鵜舟という。全長約13m。鵜舟には鵜匠のほか鵜舟を操る責任者「供乗り(とものり)」と、鵜匠と供乗りの助手である「中乗り(なかのり)」が乗っており、この3人が1組となって鮎を捕りながら長良川を下っていく。岐阜市営の鵜飼観覧船事務所にて造船された鵜舟が使用されている。

<鵜>

鵜飼に使用する鵜は海鵜を使っている。これは川鵜に比べ海鵜の方が体が大きく丈夫なためである。野生の海鵜を捕獲してきて2~3年訓練した後、鵜飼で使用される。鵜匠は自宅に20羽前後の鵜を飼っていて、漁に出る数時間前に全ての鵜を捕まえ鵜篭に入れ、その日の鵜の体調を見極め漁に連れて行く鵜決める。鵜への餌やりは1日1回でシーズン中は餌の量を少なくし、漁に行く前は常に空腹状態にさせている。空腹状態でない鵜は鮎を捕らないため、漁に連れて行く鵜には漁が終わってから与える。鵜飼では鵜を2羽で行動させる為、鵜飼以外の場所でも常に同じ組み合わせの2羽で行動させている。これによりこの鵜同士の仲が良くなるが、他の鵜との仲はあまり良くない。尚、この組み合わせには雌雄の決まりはない。昭和初期までは伊勢湾で海鵜を捕獲していたが、現在は茨城県日立市十王町で捕獲している。

<鵜鮎>

鵜が捕った鮎は「歯形の鮎」といわれ、鵜のくちばしの痕が付いている。くちばしで鮎を瞬殺するため新鮮で美味しいといわれている。この鮎は通常市場では出回ることのない貴重で高価なものだが、観光旅館やホテルによっては鵜匠と契約し鵜鮎を賞味できる所もある。

<鵜場>

漁場は鵜飼を取り巻く環境により変わってきた。明治42年当時の漁場は、美濃市州原から大垣市墨俣までだった。戦後は、長良川中央漁業協同組合と長良川漁業協同組合の境界(長良川、今川、津保川合流点上流あたり)が長良と小瀬の境界となっている。しかし、現在は観光鵜飼が主となるため実際の漁場は短くなってきている。